「ベランダにひび割れがある…」

「雨が上がっても水が引かない…」

「床がブヨブヨする…」

こんな悩みを抱えていませんか?

気づかないうちに防水層が劣化すると、雨漏りや下階への浸水、最悪の場合は住宅の構造部分まで傷めてしまいます。ベランダ防水は、住まいを長持ちさせるために必須のメンテナンス項目です。

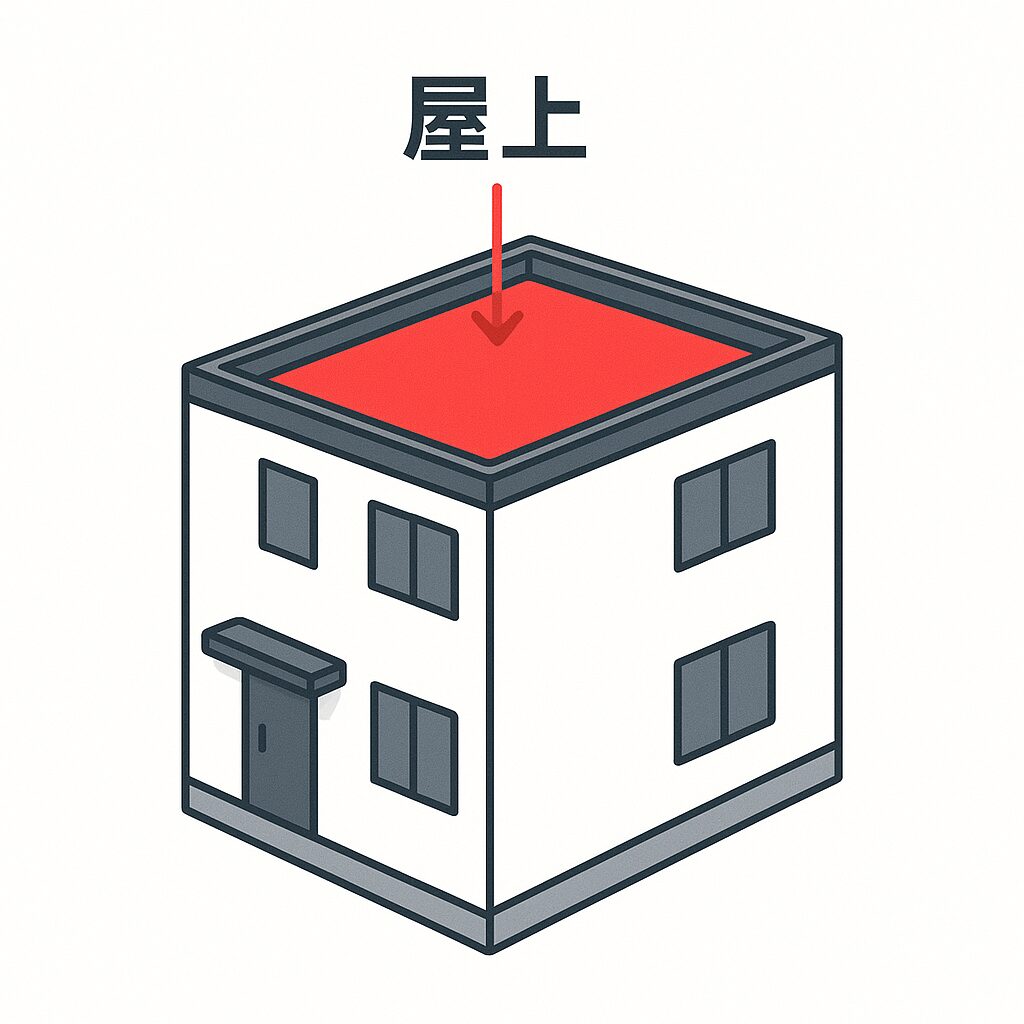

特に以下の症状が出ていたら、すでに防水機能が低下しているサインかもしれません。

- ひび割れや防水層の剥がれが見られる

- 雨上がりに水がいつまでも引かない

- 床を踏むとブヨブヨとたわむ感じがする

- カビやコケが広がっている

「大丈夫だろう」と放置していると、小さな補修で済むはずが、大掛かりな防水工事が必要になることもあります。この記事では、ベランダ防水の基礎知識から劣化サインの見分け方、セルフチェック方法、DIYメンテナンスのコツ、業者依頼のポイントまでをわかりやすく解説。早めの点検で、安心の住まいを守りましょう。

✅ 防水工事が必要な場所と理由

✅ 防水層の種類と耐用年数

✅ 劣化サインとセルフチェック方法

✅ DIYでできるメンテナンスと業者依頼のタイミング

✅ 防水工事の費用相場と選び方

防水工事を適切なタイミングで実施し、資産価値を守るために、ぜひ最後までお読みください!

防水工事が必要な場所

「防水が必要な場所=雨が当たる場所」と思っていませんか?

実は、目に見えない場所でも水が入り込む可能性があり、防水処理が必要な部分があります。

ここでは、ベランダ以外にも防水工事が必要な場所を詳しく解説します。

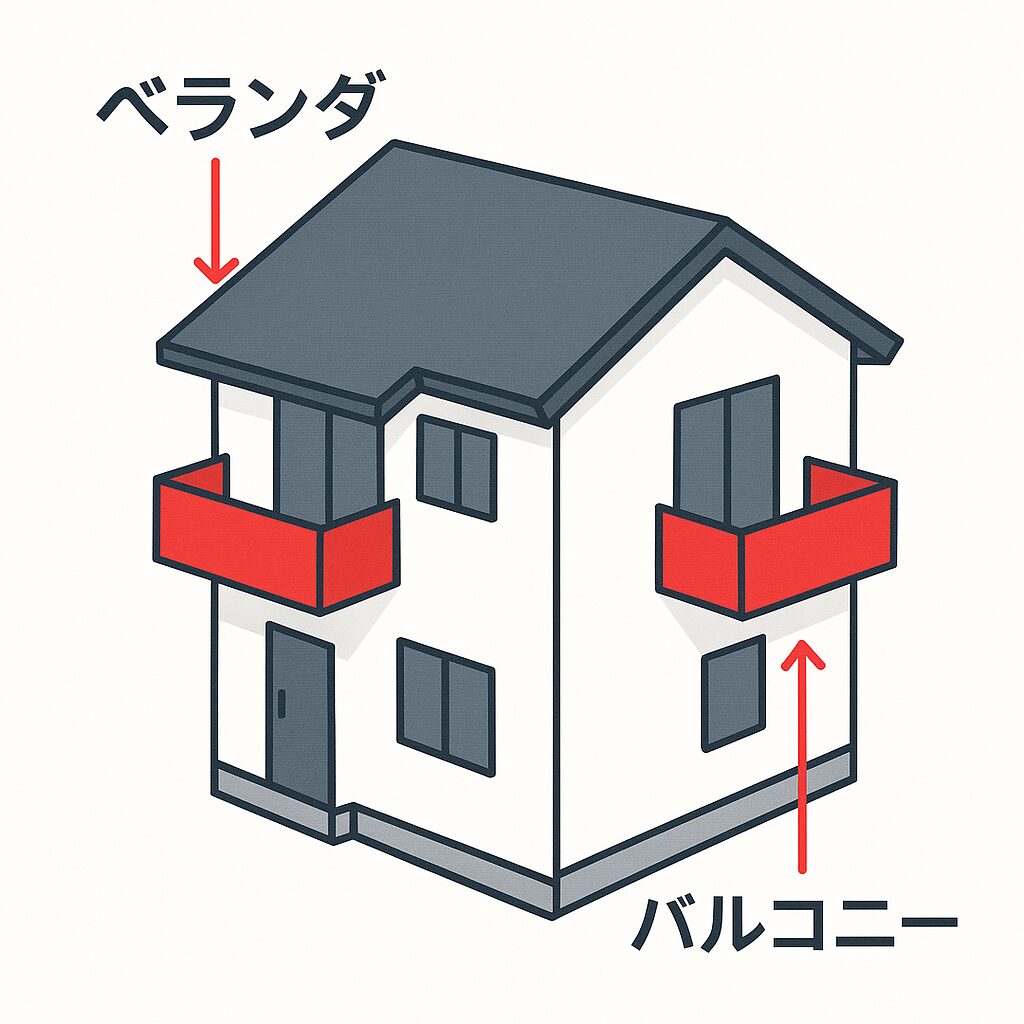

ベランダ・バルコニー

ベランダやバルコニーは、紫外線や風雨にさらされやすいため、防水層が最も痛みやすい場所です。早めの点検・メンテで、雨漏りや躯体腐食を防ぎましょう。

- 劣化サイン

- ひび割れや塗膜の剥がれ

- シーリング(コーキング)の割れ・硬化

- 床面の色あせや苔・カビの発生

- 注意する箇所

- 手すり下部の取り合い(固定金具周辺)

- 排水口まわりのゴミ詰まりや汚れ

- ドレン周辺の勾配不良による滞水

- メンテナンス内容

- 小規模クラックはコーキング材で埋める

- 高圧洗浄で汚れ・苔を除去

- 定期的に防水塗料(ウレタン・FRPなど)を塗り替え

- 放置するリスク

- 防水層下の躯体に浸水し、腐食が進行

- 下階への漏水トラブルやクレーム発生

- 補修が大規模化し、100万円以上の改修に

- 対策

- 年1回は目視でひび割れや剥がれをチェック

- 雨上がりに水たまりがないか確認

- 排水口のゴミはこまめに取り除く

早めの小規模メンテで、防水の寿命を延ばし、安心の住環境を維持しましょう。

屋上(陸屋根)

屋上は傾斜がほとんどないため、水が滞留しやすく、防水層の劣化が進むと建物全体へ大きな影響を与えます。定期的なメンテナンスが欠かせません。

- 劣化サイン

- 塗膜の膨れ・剥がれ

- 亀裂(クラック)やピンホール

- 滞留水が長時間残る

- 注意する箇所

- 排水溝やドレンの詰まり(落ち葉・ごみ)

- 笠木まわりの目地部分

- 屋上の立ち上がり部とその取り合い

- メンテナンス内容

- 高圧洗浄で汚れ・苔を除去し、防水塗料を再塗装

- シート防水(塩ビ・改質アスファルト)やFRP防水の補修

- 排水溝のクリーニングと勾配確認

- 放置するリスク

- 滞留水による防水層の劣化促進

- 下地コンクリートの中性化や鉄筋腐食

- 建物内部への浸水が構造躯体まで及ぶ

- 対策

- 年に2回以上、雨期前後に屋上全体を目視点検

- 排水溝の詰まりは早めに取り除く

- 防水層の膨れ・ひび割れは見つけ次第補修

定期的な点検と防水塗料の塗り替えで、屋上からの雨水侵入をしっかり防ぎましょう。

パラペット

パラペットは屋上やバルコニーの縁を囲む立ち上がり壁で、雨水が溜まりやすく、内部の壁体を傷める原因になりやすい箇所です。

- 劣化サイン

- 壁表面の塗膜の膨れ・剥がれ

- パラペット立ち上がり部のひび割れ

- 内壁側のシミや剥離

- 注意する箇所

- 底部と床面の取り合い(立ち上がり部のクラック)

- 笠木(パラペット屋根の最上部)の防水タイル・金物の浮き

- 内側への結露や水滴の跡

- メンテナンス内容

- 立ち上がり部のクラックはエポキシ樹脂注入で補修

- 笠木まわりのタイル割れ・金物の浮きをチェック

- 防水シートや塗膜防水の再施工

- 放置するリスク

- 壁体内部への水分浸透で下地が腐食

- 笠木の下地木材が腐り、金物がサビる

- ひび割れが拡大し、全面改修が必要に

- 対策

- 半年に一度はパラペット全周を目視チェック

- 笠木金物の浮きやサビを見つけたら早急に固定・防錆

- 立ち上がり部の防水塗膜は定期的に再塗装

パラペットは見落とされがちなので、屋上点検時に必ずチェックし、防水層の健全性を保ちましょう。

窓・サッシ周り

窓まわりは外壁とサッシの取り合い部分が弱点になりやすく、コーキング劣化が進むと内部へ雨水が染み込みます。

- 劣化サイン

- コーキングのひび割れ・硬化・剥離

- サッシ下端にできる水シミやカビ

- 内側に発生する結露やカビ

- 注意する箇所

- サッシ枠の四隅と下端の取り合い部分

- 二重サッシなら内側レール部の汚れ・結露

- 網戸やガラス周りの枠接合部

- メンテナンス内容

- 古くなったコーキングを撤去し、新たに打ち替え

- サッシの水切り部品(ウェザーストリップ)清掃・交換

- 内側の結露対策として断熱シートの導入

- 放置するリスク

- 雨水が壁内に浸透し、断熱材や木材が腐食する

- 結露によるカビ発生で室内環境悪化

- 下地が腐り、外壁張り替えなど大規模補修に発展

- 対策

- 築10年超はコーキング打ち替えを検討

- 年に一度、サッシ周りの隙間や劣化をセルフチェック

- カビが発生したら早めにカビ取り剤で清掃し、換気を徹底

窓まわりのコーキングは、目に付きやすい箇所だけでなく四隅や裏側も忘れずに点検しましょう。

庇(ひさし)の上部

軒先や窓まわりの庇は、屋根に似ているように見えても実は水がたまりやすい構造で、防水・排水の対策が必要です。

- 劣化サイン

- 庇の天端にできる水たまり

- 表面塗膜の浮き・剥がれ

- 軒先にできる水シミや滴下跡

- 注意する箇所

- 庇と外壁の取り合い(取り付け金具周辺)

- 勾配不足で排水が悪い箇所

- 水切り金物(ケラバ金物)の浮きやサビ

- メンテナンス内容

- 庇表面に防水塗膜を塗り重ね、隙間をシーリングで埋める

- 勾配をチェックし、必要に応じて微調整や水切り金物の補強・新設

- 軒先の水シミはカビ取りと乾燥を徹底し、再塗装で保護

- 放置するリスク

- 水たまりによる下地腐食が進行し、庇自体の強度が低下

- 外壁や窓枠から雨水が侵入し、内部の梁や断熱材を傷める

- 修繕を先延ばしにすると、庇の全面交換など大規模工事になる

- 対策

- 庇の上部は半年に一度は目視で水がどれくらい滞留するかチェック

- 勾配不足があれば、業者に相談して軽微な補修で流れを改善

- 定期的に防水塗膜の劣化具合を確認し、3~5年ごとに再塗装する

庇は面積こそ小さいものの、放置すると外壁内への水侵入リスクが高まります。早めの点検とメンテナンスで、雨仕舞いを守りましょう。

ベランダ防水の重要性

ベランダの防水処理は、住宅の耐久性を維持し、雨漏りや建物内部の劣化を防ぐために非常に重要です。防水層が劣化すると、以下のようなリスクが発生します。

ベランダ防水が必要な理由

✅ 建物の耐久性を守る

ベランダは常に雨風や紫外線にさらされるため、防水機能が損なわれるとコンクリートや木材部分が劣化しやすくなります。特に、ひび割れた部分から水が浸入すると、建物内部の構造材にまで影響を及ぼす可能性があります。

✅ 雨漏りを防ぐ

防水層が劣化すると、水がベランダの下階や室内へ浸入し、雨漏りを引き起こします。これにより、壁紙の剥がれやカビの発生、さらにはシロアリ被害のリスクが高まります。

✅ 資産価値を維持する

防水メンテナンスを怠ると、見た目の美観が損なわれるだけでなく、住宅の評価額にも影響を与えます。長期的に見ても、適切なタイミングで防水工事を行うことがコスト削減につながります。

防水層の劣化が引き起こすリスク

🚨 コンクリートや木材の腐食

コンクリートは水分を吸収すると膨張・収縮を繰り返し、ひび割れが進行します。木材は水に弱く、長期間湿気を含むと腐食が進みます。

🚨 建物内部への水の浸透

ベランダの床面だけでなく、サッシ周りや排水口の劣化部分からも水が浸透することがあります。放置すると室内の天井や壁まで被害が広がります。

🚨 雨漏りによる健康被害

水分が建物内部に浸入すると、カビが発生しやすくなります。カビの胞子はアレルギーや喘息の原因になるため、家族の健康を守るためにも早めの対応が必要です。

ベランダ防水の種類と特徴

ベランダの防水にはいくつかの種類があり、それぞれ耐久性やコストが異なります。適切な工法を選ぶことで、長期間にわたってベランダを保護できます。

| 防水工法 | 特徴 | 耐用年数 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 塗料を塗り重ねて防水層を形成 | 約10~12年 | コストが比較的安く、施工が容易 | 経年劣化でひび割れが発生しやすい |

| FRP防水 | 繊維強化プラスチックを使用 | 約10~15年 | 軽量で耐久性が高い | 紫外線に弱く、再塗装が必要 |

| シート防水 | 塩ビやゴムシートを敷く | 約10~20年 | 施工が早く、防水性が高い | 施工時に継ぎ目の処理が重要 |

| アスファルト防水 | 防水シートを重ねて施工 | 約20~30年 | 耐久性が高く、長期間維持できる | 施工コストが高く、重量がある |

各防水工法の特徴

① ウレタン防水

✅ 特徴: 塗料を塗り重ねるタイプで、複雑な形状のベランダにも対応可能

✅ メリット: コストが比較的安い、施工が簡単で補修がしやすい

⚠️ デメリット: 紫外線や摩耗に弱く、ひび割れが発生しやすい

② FRP防水(繊維強化プラスチック防水)

✅ 特徴: プラスチック樹脂を使用し、硬化させることで防水層を作る

✅ メリット: 耐久性が高く、軽量で強度がある

⚠️ デメリット: 紫外線に弱く、定期的なトップコートの塗り直しが必要

③ シート防水

✅ 特徴: 塩ビやゴム製のシートを接着して防水する方法

✅ メリット: 施工が早く、防水性が高い

⚠️ デメリット: 継ぎ目の処理をしっかりしないと、水が侵入する可能性がある

④ アスファルト防水

✅ 特徴: アスファルトと防水シートを重ねて強固な防水層を作る

✅ メリット: 耐久性が非常に高く、長期間の使用に適している

⚠️ デメリット: 施工費用が高く、重量があるため住宅によっては不向き

防水工事の選び方

- 短期間で安く仕上げたいなら「ウレタン防水」

- 耐久性と軽量性を重視するなら「FRP防水」

- 施工時間を短縮したいなら「シート防水」

- 長期間メンテナンス不要にしたいなら「アスファルト防水」

防水工法ごとの費用相場

| 工法 | 費用相場(㎡単価) | 施工期間 |

|---|---|---|

| ウレタン防水 | 3,500円~7,500円 | 2~3日 |

| FRP防水 | 5,000円~9,000円 | 2~3日 |

| シート防水 | 4,000円~8,000円 | 2~4日 |

| アスファルト防水 | 5,500円~12,000円 | 4~7日 |

ポイント

✅ 防水工事を適切に行うことで、住宅の耐久性を維持できる

✅ 防水層が劣化すると、雨漏りや建物内部の腐食につながる

✅ 工法ごとの特徴や費用を理解し、最適なメンテナンス方法を選ぶことが重要

ベランダ防水の劣化サイン

ベランダの防水機能は徐々に劣化していくため、定期的に劣化のサインをチェックすることが大切です。以下のような兆候が見られたら、早めのメンテナンスを検討しましょう。

防水層の劣化を示す主な兆候

✅ ひび割れや剥がれ

→ 防水層が硬化・収縮してひびが入ると、そこから水が浸入する危険性が高まります。

✅ ベランダ床の色あせ

→ 紫外線や風雨の影響で塗膜が劣化し、防水性能が低下している可能性があります。

✅ 雨が降った後、水がたまる

→ 水はけが悪くなっている場合、勾配のずれや防水層の劣化が疑われます。

✅ 手すりや壁面にカビ・コケの発生

→ 水分が長時間残ることで、カビやコケが繁殖しやすくなります。防水機能が十分でない証拠です。

✅ 踏むと柔らかく感じる(浮きやブヨブヨ感)

→ 防水層の下に水が入り込み、内部で腐食や劣化が進行しているサインです。

✅ 排水口周りの異常(詰まりや水の逆流)

→ 排水不良があると水が溜まり、防水層にダメージを与えます。

✅ ドレン(排水溝)の周りにヒビが入っている

→ 排水口付近は水が集中するため、劣化が進みやすく、漏水リスクが高まります。

劣化の進行度チェックリスト

| 劣化サイン | レベル | 対処法 |

|---|---|---|

| 軽度なひび割れ・色あせ | ★☆☆ | DIYで防水塗料の補修が可能 |

| カビ・コケの発生 | ★★☆ | クリーニング+防カビ塗料で対応可能 |

| 床の浮きやブヨブヨ感 | ★★★ | 早急に専門業者へ相談し、防水工事が必要 |

ベランダ防水のセルフチェック方法

ベランダの防水機能を維持するためには、定期的なセルフチェックが重要です。自分で簡単にできる点検方法を紹介します。

チェック頻度

✅ 年に1~2回、梅雨入り前や台風シーズン前後に行うのが理想

✅ 長期間の雨や台風の後には追加チェックを実施

セルフチェックの具体的な手順

1️⃣ 目視でチェック(全体の状態確認)

🔹 ベランダの床にひび割れや剥がれがないか

🔹 水たまりが発生しやすくなっていないか

🔹 壁との境目や手すり部分に隙間がないか

2️⃣ 雨の日の排水状況を確認

🔹 雨が降った際に水がスムーズに流れているか

🔹 排水口が詰まっていないか

3️⃣ 手で触れて異常を確認

🔹 表面を触ったときに粉がつく(チョーキング現象)→ 塗膜の劣化のサイン

🔹 防水層を踏んでみて浮きや沈み込みがないか

4️⃣ 臭いやカビの有無を確認

🔹 異臭や湿気がこもっていないか

🔹 壁や床の隅にカビ・コケが発生していないか

異常を発見した場合の対応

🔸 軽度の異常(色あせ・小さなひび割れ)

→ DIYで防水塗料を塗ることで対応可能。

🔸 中程度の異常(剥がれ・水たまり・カビの発生)

→ 定期的な清掃+防水補修材を使用。改善しなければ業者へ相談。

🔸 重度の異常(浮き・ブヨブヨ感・排水不良・広範囲のひび割れ)

→ 早急に業者に相談し、防水工事の見積もりを取る。

セルフチェックで異常がなかった場合も…

「異常なし!」と思っても、長期間放置すると急速に劣化する可能性があります。

セルフチェックと合わせて、10~15年ごとにプロの点検を受けることを推奨します!

ポイント

✅ ひび割れ・カビ・排水口の詰まりは防水層劣化のサイン

✅ 年1~2回のセルフチェックで劣化の早期発見が可能

✅ 異常が見つかったら早めのメンテナンスで雨漏りや建物劣化を防ぐ

ベランダ防水メンテナンスの方法

ベランダ防水を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

ここでは、日常的にできる簡単なメンテナンス方法から、DIY補修、プロに依頼すべきメンテナンスまで詳しく解説します。

日常的にできるメンテナンス

✅ こまめな清掃(週1回~月1回)

- ほうきやモップで砂ぼこり、ゴミ、落ち葉を取り除く

- 排水口やドレン(排水溝)の詰まりを確認し、詰まっている場合は除去

- 定期的に水拭きをして、汚れやカビを防ぐ

✅ 雨が降った後のチェック

- 雨の後、水たまりができていないか確認

- 雨水の流れがスムーズか、排水口の詰まりがないかチェック

✅ 異常を見つけたら即対応

- ひび割れや剥がれを見つけたら、防水スプレーやコーキング材で補修

- 放置すると劣化が進むため、早めの対処が重要

DIYでできる防水補修

軽度の補修であれば、自分で対処可能です。作業前には必ず周辺を清掃し、乾燥した状態で施工してください。

🔹 ヘアクラック(幅1 mm以下)の補修

- クラック周辺の汚れや古いコーキングをヘラで除去

- 防水用変成シリコンコーキング材を充填し、ヘラで平滑に仕上げ

🔹 塗膜のチョーキング・色あせ

- 高圧洗浄やたわしでチョーキング(粉状の劣化物)を落とす

- しっかり乾燥させた後、ウレタン系またはシリコン系の防水塗料をローラー/刷毛で塗布

- 市販の「防水スプレー」は撥水効果しか得られず、長期的な防水性強化には防水塗料がおすすめです

💡塗り方や注意点は日本塗料工業会の家庭用塗料のご紹介を参考に

🔹 排水口(ドレン)の詰まり

- ゴミ・落ち葉・土砂を取り除き、網目状のフィルターやネットを設置して再発防止

🚨 DIYでは対応できないケース

- 幅1 mm以上かつ深さがあるクラックが複数・広範囲にわたる

- 床面(屋上防水層)の浮き・膨れ・剥離が見られる

- 雨上がり後24時間以上、水たまりが消えない

上記症状がある場合は、専門の防水業者にご相談ください。プロによる劣化診断や下地処理が必要となる可能性があります。

業者に依頼すべきメンテナンス

🔸 広範囲のひび割れ・剥がれが発生している場合

🔸 ベランダの床が劣化して浮いている、沈んでいる場合

🔸 防水施工から10年以上経過している場合

🔸 DIYで補修しても症状が改善しない場合

🏠 業者に依頼すると…

- 専門的な補修工事で耐久性UP

- 防水層を根本から修復できる

- 保証付きで安心感がある

ベランダ防水工事の費用と選び方

防水工事の費用は、選ぶ工法や施工面積によって異なります。

ここでは、費用相場と業者選びのポイントを解説します。

ベランダ防水工事の費用相場

| 工法 | 費用相場(㎡単価) | 施工期間 |

|---|---|---|

| ウレタン防水 | 3,500円~7,500円 | 2~3日 |

| FRP防水 | 5,000円~9,000円 | 2~3日 |

| シート防水 | 4,000円~8,000円 | 2~4日 |

| アスファルト防水 | 5,500円~12,000円 | 4~7日 |

✅ 30㎡のベランダをFRP防水で施工する場合の費用目安 5,000円×30㎡=150,000円(約15万円)

🚨 費用を抑えるコツ

- 屋根や外壁と同時に施工することで割引が適用されることも!

- 複数の業者から見積もりを取得し、比較する

業者選びのポイント

🔹 資格や施工実績をチェック

-「防水施工技能士」などの資格を持つ業者が望ましい

- 施工事例を見せてもらう

🔹 保証期間を確認

- 施工後にトラブルが発生した場合、保証があるか確認

🔹 口コミや評判を調べる

- 実際に施工した人の評価を参考にする

🔹 見積もりの内訳を確認

- 「一式○万円」となっている見積もりは要注意!

- どの作業にどれくらいの費用がかかるのか細かく確認

- 💡全国防水工事業協会が発行する見積書サンプルを参考に

防水工事の流れ

1️⃣ 現地調査・見積もり依頼

→ 防水層の状態をチェックし、必要な施工方法を決定

2️⃣ 契約・施工準備

→ 施工内容や費用、保証内容をしっかり確認

3️⃣ 施工開始

→ 施工期間は2~7日ほど。天候によってはスケジュールがずれることも

4️⃣ 仕上がり確認・アフターケア

→ 施工後にしっかりチェックし、不具合がないか確認

ポイント

✅ 日常的な清掃やセルフチェックで防水層の劣化を防ぐ

✅ DIY補修で軽度なダメージに対応、重度の劣化はプロに依頼

✅ 防水工事の費用相場を把握し、適正価格で施工してもらう

✅ 業者選びは資格・実績・保証の有無をチェックすることが大切!

まとめ

ベランダの防水メンテナンスは、住宅を長持ちさせ、雨漏りや劣化を防ぐために不可欠です。

✅ 日常的な清掃とセルフチェックで劣化を早期発見

✅ 軽度なひび割れやコケはDIYで補修可能

✅ 床の浮き・ブヨブヨ感がある場合は早めに業者に相談

✅ 防水工事のタイミングは10~15年が目安

✅ 複数の業者で見積もりを取り、適正価格で施工してもらう

早めの対策でメンテナンス費用を抑え、住宅の耐久性を維持しましょう!

ベランダの健康を守るために、今日からできることを始めてみてください!

― おすすめ記事 ー